Plötzlicher Pflegefall - was nun zu tun ist

Durch einen Unfall oder eine Erkrankung kann jeder plötzlich zum Pflegefall werden. Nicht immer bleibt den Angehörigen ausreichend Zeit, um sich auf die neue Situation einzustellen.

Ein Pflegefall bringt viele Fragen und Entscheidungen mit sich: Was ist jetzt zu tun? Welche Pflegeformen gibt es und welche passt am besten zur jeweiligen Situation? Wer zahlt im Pflegefall? Was ist ansonsten zu beachten?

Auf jeden Fall ist es wichtig, Ruhe zu bewahren und alles sorgsam zu planen.

Unterstützung dabei bietet Wohnen-im-Alter mit der folgenden Checkliste.

Was ist ein Pflegefall? Was ist ein Pflegefall?

Laut der Definition des Duden ist ein Pflegefall eine „Person, die wegen Gebrechlichkeit pflegebedürftig ist.“

Der §14 Sozialgesetzbuch (SGB) XI bezeichnet seit dem 01.01.2017 diejenigen Personen als pflegebedürftig, die durch gesundheitlich bedingte Einschränkungen in ihrer Selbstständigkeit oder ihren Fähigkeiten beeinträchtig werden und daher auf Hilfe anderer angewiesen sind. Die Art der Beeinträchtigungen können dabei körperlicher, kognitiver und seelischer Natur sein. Zudem ist Voraussetzung, dass der Zustand mindestens 6 Monate anhält, voraussichtlich aber auf Dauer mit einer in §15 SGB XI festgelegten Schwere in Form eines Pflegegrades besteht.

Die Pflegebedürftigkeit tritt nicht immer plötzlich ein, sondern kann auch in einem schleichenden Prozess entstehen, der sich in einer Vielzahl von Anzeichen ankündigt:

Der Alltag der Senioren wird beschwerlicher, zeitliche und örtliche Orientierung sind gestört, der Tagesablauf kann nicht mehr alleine bewältigt werden, das Verhalten des Seniors verändert sich.

Es gibt viele Ursachen für eine Pflegebedürftigkeit. Wichtig ist, diese rechtzeitig zu erkennen und sich Hilfe zu holen.

Um die Einschränkungen der Pflegebedürftigen umfassender berücksichtigen zu können, wird ihre Selbstständigkeit seit Januar 2017 von den medizinischen Gutachtern unter sechs Gesichtspunkten (Neues Begutachtungsassessment) überprüft. Dazu gehören die Fähigkeiten hinsichtlich der Mobilität, Denken und Kommunikation, Verhaltensweisen und psychische Probleme, Selbstversorgung, der Umgang mit der Belastung durch die Erkrankungen und Therapien sowie die Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte.

Gegen die Empfehlung durch den Medizinischen Dienst (MD) kann noch kein Widerspruch eingelegt werden. Erst, wenn die Pflegekasse eine Einstufung vornimmt oder ablehnt, erhält der Antragsteller einen Bescheid. Gegen diesen Bescheid kann formlos Widerspruch gegen die Einstufung eingelegt werden.

Ursachen für Pflegebedürftigkeit Ursachen für Pflegebedürftigkeit

In den meisten Fällen liegen chronische Erkrankungen einer Pflegebedürftigkeit zugrunde. Hierzu zählen beispielsweise Herzschwäche, Rheuma und Demenz.

Außerdem können plötzliche Ereignisse, wie ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt bleibende Schäden hinterlassen, die eine Pflegebedürftigkeit nach sich ziehen.

Doch auch Krebserkrankungen und psychische Leiden können Ursache einer Pflegebedürftigkeit sein.

Eine besondere Gefährdung für ältere Menschen stellen zudem Stürze dar, die Einschränkungen verursachen können, durch die ein Senior seinen Alltag nicht mehr alleine bewältigen kann.

Für eine Pflegebedürftigkeit bestehen vielfältige Ursachen. Um den jeweiligen Krankheitsverlauf zu mildern, ist es stets wichtig, sich schnell fachgerechte Hilfe zu holen.

Checkliste: Was tun im Pflegefall? Checkliste: Was tun im Pflegefall?

Ein Pflegefall bringt viele Unsicherheiten und Fragen mit sich. Nur wenige wissen, im Fall der Fälle, was zu tun ist.

Wohnen im Alter hat daher eine Checkliste zusammengestellt, um im Ernstfall eine erste Orientierung zu bieten. Folgende Punkte sollten bei der Organisation eines Pflegefalls beachtet werden:

Familienrat einberufen

Antrag auf Leistungen der Pflegekasse stellen

Pflegefachberatung

Entscheidung der Versorgungsform

Finanzierung

Regelung der rechtlichen Angelegenheiten

Im weiteren Verlauf des Artikels werden die einzelnen Punkte der Checkliste kurz erläutert.

Familienrat einberufen

Ein wichtiger und häufig zu wenig beachteter Faktor, wenn ein Angehöriger pflegebedürftig wird, ist die eigene Familie. Dadurch wird niemand mit der Mammutaufgabe Pflege allein gelassen.

Zur Absprache der Vorgehensweise im jeweiligen Pflegefall sollte ein Familienrat einberufen werden. So können Punkte, wie die Entscheidung über eine Wohnform und die Finanzierung der Pflege, gemeinsam getroffen werden.

Außerdem sollten anstehende Aufgaben verteilt werden. Organisatorische Belange können aufgeteilt und die Pflege des Angehörigen eventuell durch einzelne Familienmitglieder übernommen werden.

Beispiel

Soll die Pflege des Angehörigen durch die Familie übernommen werden, wäre eine solche Aufgabenverteilung denkbar:

Am Morgen kommt ein Mitglied der Familie zu dem Pflegebedürftigen nach Hause und unterstützt ihn beim Aufstehen, der Morgentoilette und dem Frühstück.

Damit alle Familienmitglieder weiterhin ihren Berufen nachgehen können, übernimmt entweder ein Pflegedienst oder eine Tagespflege die Betreuung über den Tag hinweg. Viele Tagespflegen bieten hierfür spezielle Hol- und Bringdienste an, um die Angehörigen zu entlasten.

Am Nachmittag und Abend übernimmt dann wiederum ein weiteres Familienmitglied die Betreuung des pflegebedürftigen Angehörigen.

Zusätzliche Entlastung können Dienste wie Essen auf Rädern und eine Haushaltshilfe bringen. Auch Hausnotrufe stellen eine große Hilfe dar, falls der Pflegebedürftige für einige Zeit am Tag alleine zu Hause sein soll.

Falls die Pflege vollständig durch die Angehörigen durchgeführt wird, haben diese durch verschiedene Regelungen, wie die Familienpflegezeit die Möglichkeit, auf die Unterstützung des Gesetzgebers zurückzugreifen.

Antrag auf Leistungen der Pflegekasse stellen

Geht der Pflegebedürftigkeit ein Krankenhausaufenthalt voraus, kommt in den meisten Fällen für die Anfangszeit eine Übergangsschwester mit nach Hause. Diese unterstützt den Pflegebedürftigen und dessen Angehörigen auch bei der Antragstellung auf Leistungen der Pflegekasse und der Einstufung des Pflegebedürftigen in einen Pflegegrad.

Wichtig für die Organisation der Pflege und für die Antragstellung bei der Pflegekasse ist vor allem, den jeweiligen Pflegebedarf möglichst genau zu erfassen. Braucht der pflegebedürftige Angehörige nur aus Altergründen stundenweise Unterstützung oder ist infolge einer Erkrankung eine umfassende Pflege nötig?

Ein Pflegetagebuch hilft dabei, sich einen Überblick über die Höhe des tatsächlichen Hilfsbedarfs zu verschaffen und dient dem Medizinischen Dienst (MD) mit als Basis für die Einstufung in einen Pflegegrad.

Vor allem hinsichtlich der Einordnung der Pflegebedürftigkeit ist dies sehr wichtig, da es dabei um viel Geld gehen kann.

Pflegegrad beantragen

Eine erste Hilfe bei der Frage nach dem möglichen Pflegegrad des Angehörigen bietet der Pflegegradrechner.

Zudem sollte ein Antrag auf einen Pflegegrad bei der Pflegekasse gestellt werden, um finanzielle Unterstützung bei der Pflege des Angehörigen zu erhalten.

Die Pflegekasse beauftragt dann den Medizinischen Dienst (MD), dessen Aufgabe es ist, die individuelle Pflegebedürftigkeit festzustellen und den Pflegebedürftigen einem Pflegegrad zuzuordnen.

Dabei ist ein gewissenhaft geführtes Pflegetagebuch von Nutzen, welches bei der Einstufung hilfreich und so eine angemessene Unterstützung sichern kann.

Die Höhe des Pflegegrades ist entscheidend für die Höhe der Leistungen durch die Pflegekasse.

Der Bescheid über die Entscheidung der Pflegekasse wird dem Pflegebedürftigen im Anschluss daran schriftlich zugestellt.

Widerspruchsmöglichkeit

Hin und wieder kann es passieren, dass der Pflegebedarf in dem einmaligen Termin mit dem MD nicht vollständig erfasst und der Angehörige so einem zu niedrigen Pflegegrad zugeordnet wird. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, innerhalb von 4 Wochen Widerspruch einzulegen.

Hierfür genügt ein per Einschreiben mit Rücksendeschein gesendetes formloses Schreiben an die Pflegekasse. In diesem sollten folgende Punkte enthalten sein:

Einlegen des Widerspruchs

Es wird um Einsicht in das MD Gutachten gebeten

Die Begründung für den Widerspruch wird nachgereicht

Das Schreiben muss dann durch den Pflegebedürftigen oder dessen gesetzlichen Vertreter unterschrieben werden.

Pflegefachberatung

Nach §7a SGB XI und §7b SGB XI haben Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zudem das Recht auf eine kostenfreie Pflegefachberatung. Diese sollte zusammen mit dem Pflegegrad beantragt werden, sodass schnellstmöglich ein Termin vereinbart werden kann.

Geleistet wird die Pflegefachberatung von unter anderem:

Pflegeberatern der Pflegekassen

Pflegeberatern in Pflegestützpunkten

Wohlfahrtverbänden

Pflegediensten

Verbraucherzentralen

Private Pflegeberater

Die Pflegefachberatung ist dafür da, alle fachlichen Fragen rund um die Pflege des Angehörigen zu klären. Daher lohnt sich eine gute Vorbereitung, um das Gespräch möglichst produktiv zu gestalten und im Anschluss daran anstehende Entscheidungen zu erleichtern.

Online-Pflegekurse für die Pflege Angehöriger

Sie pflegen einen Angehörigen? Damit haben Sie eine verantwortungsvolle Tätigkeit übernommen, bei der wir Sie unterstützen möchten. Nutzen Sie die kostenlosen Online-Pflegekurse von curendo.

Online, jederzeit & kostenlos

Die für Sie kostenfreien Online-Pflegekurse "Grundlagen der häuslichen Pflege" und "Alzheimer & Demenz" enthalten alle wichtigen Informationen, die Ihnen auch ein Kursangebot vor Ort bietet. Nutzen Sie jedoch die Vorteile des Internets und besuchen Sie die Onlinekurse, wie es Ihre Zeit erlaubt.

Online-Pflegekurse

Sie pflegen einen Angehörigen? Nutzen Sie die kostenlosen Online-Pflegekurse von curendo.

Entscheidung der Versorgungsform

Um die optimalste Versorgung des Angehörigen zu gewährleisten, sollte zeitnah die Frage der Unterbringung geklärt werden.

Hierbei bietet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten:

Bleibt der Pflegebedürftige zu Hause und die Familie übernimmt die Pflege?

Wäre ein Umzug in eine ambulant betreute WG eine Option?

Ist eine stationäre Versorgung des Angehörigen notwendig?

Zur Erleichterung der Entscheidung sollen im Folgenden die verschiedenen Versorgungsformen kurz vorgestellt werden.

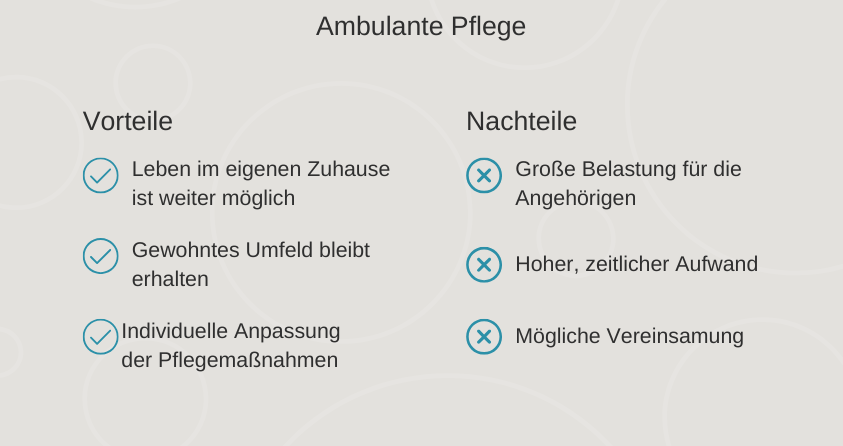

Ambulante Pflege

Bei der ambulanten Pflege existieren grundsätzlich zwei Optionen: Entweder wird die Pflege durch die Angehörigen des Pflegebedürftigen durchgeführt oder es findet eine Versorgung durch einen externen Pflegedienst statt. Allerdings ist auch eine Mischform der beiden Varianten möglich. Zudem ist diese in der Regel mit geringeren Kosten verbunden, als eine Unterbringung im Pflegeheim.

Ob die Angehörigen in der Lage sind, die Pflege zu übernehmen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hierzu zählt der Umfang der Pflege, die Frage, ob die Pflege mit dem Job und der eigenen Familie vereinbart werden kann und damit, ob sich der Angehörige die körperliche und seelische Belastung, die die Versorgung mit sich bringt, zutraut.

Häufig führt dies zu einem Dilemma: Einerseits möchte die Familie den geliebten Angehörigen nicht im Stich lassen, andererseits hadern viele damit, die gravierende Veränderung im eigenen Leben hinzunehmen.

Unterstützung kann dann ein Pflegedienst bieten, der die Angehörigen entlastet. So kann das eigene Leben weitergeführt werden und die gemeinsame Zeit mit dem Pflegebedürftigen vor allem für dessen Betreuung in Form von Freizeitaktivitäten oder Spaziergängen genutzt werden.

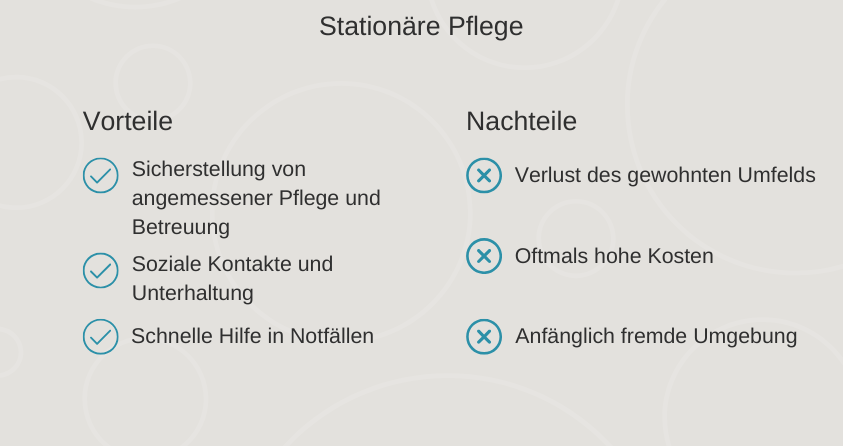

Pflegeheim

Manchmal besteht durch äußere Umstände gar nicht die Frage, ob eine ambulante Pflege in Betracht gezogen werden kann. Beispielsweise, wenn das Wohnumfeld des pflegebedürftigen Seniors nicht geeignet ist oder die Pflege durch Angehörige durch nicht möglich ist. Auch eine medizinische Versorgung des Pflegebedürftigen kann einen Umzug in ein Pflegeheim notwendig machen.

In einigen Fällen reicht dabei eine teilstationäre Pflege, bei welcher der Pflegebedürftige nur zu bestimmten Zeiten in einem Seniorenheim versorgt wird. Geläufige Beispiele dafür sind die Tages- und die Nachtpflege. Die restliche Zeit verbringt der Senior dann im eigenen Zuhause, wo er beispielsweise durch Angehörige versorgt wird.

Vor allem aufgrund medizinischer Indikatoren kann aber auch eine vollstationäre Pflege notwendig werden, z. B. im Fall der Intensivpflege oder bei bestimmten Erkrankungen des Seniors.

Durch die Erfahrung und das pflegerische sowie medizinische Wissen können Pflegeheime sich angemessen um die Versorgung des Pflegebedürftigen kümmern. So werden die Angehörigen entlastet und bekommen die Möglichkeit, die gemeinsame Zeit mit dem pflegebedürftigen Senior mit angenehmen Aktivitäten zu füllen. Allerdings sollten dabei auch stets die häufig recht hohen Kosten bedacht werden.

Weitere Versorgungsmöglichkeiten

Neben der ambulanten und der (teil-)stationären Pflege existieren weitere Möglichkeiten der Versorgung eines pflegebedürftigen Angehörigen. Eine davon ist das Betreute Wohnen.

Dieses bietet eine Vielzahl von Vorteilen des Pflegeheims, die mit dem Betreuungsvertrag individuell auf den Senior zugeschnitten werden können. Zudem ist es dem Pflegebedürftigen möglich, ein weitgehend selbstständiges Leben in einer eigenen kleinen Wohnung, die altersgerecht angepasst ist, zu führen.

Die Unterbringung eines Angehörigen in einer solchen Einrichtung kommt beispielsweise dann infrage, wenn der pflegebedürftige Senior noch weitgehend fit ist und keine umfängliche medizinische Versorgung benötigt.

Eine weitere Versorgungsmöglichkeit ist die ambulant betreute WG. Hier leben mehrere ältere Personen in einer bedarfsgerechten Wohnung zusammen. Die Bewohner unterstützen sich gegenseitig in ihrem Alltag und können bei Bedarf einen Pflegedienst engagieren, der sich um alle Senioren kümmert.

Zudem ist stets Gesellschaft vorhanden, sodass ein Vereinsamen verhindert wird und für Unterhaltung gesorgt ist.

Zuletzt gibt es noch die außerklinische Intensivpflege. Diese eignet sich für Pflegebedürftige die aufgrund schwerwiegender Erkrankung, wie zum Beispiel hochgradige COPD, Wachkoma oder respiratorischer Insuffizienz ein Tracheostoma haben, ggf. von einem Beatmungsgerät abhängig sind und 24 Stunden professionelle Pflege benötigen. Hierbei gibt es 2 Versorgungsmöglichkeiten. 1:1 Betreuung (24 Stunden Anwesenheit von Pflegepersonal in der häuslichen Umgebung) und Betreute intensivpflege-WG (Gleiches Prinzip wie „ambulant betreute WG").

Jede der vorgestellten Versorgungsformen bietet eine Vielzahl von Vorzügen. Welche für den jeweiligen Pflegebedürftigen am besten geeignet ist, hängt von dessen Verfassung ab und kann in der Pflegefachberatung abgestimmt werden.

Kosten und Finanzierung Kosten und Finanzierung

Häufig spielen auch die Kosten eine große Rolle bei der Entscheidung für eine Versorgungsart. Um die Angehörigen bei der Finanzierung der oft sehr hohen Kosten der Pflege zu unterstützen, gibt es verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten.

Zu den Leistungen der Pflegekasse gehört unter anderem das Pflegegeld. Dieses kann in Anspruch genommen werden, wenn der Pflegebedürftige beispielsweise durch ein Familienmitglied zu Hause versorgt wird. Voraussetzung für die Auszahlung der Leistung ist eine Sicherstellung dieser Betreuung, die durch einen externen Dienst überprüft wird. Gedacht ist das Pflegegeld als Anerkennung für die Mühe der Pflegenden, die durch den Pflegebedürftigen an diese ausgezahlt werden kann.

Die Pflegesachleistungen werden bei der Versorgung des Pflegebedürftigen durch einen externen Pflegedienst ausgezahlt. Wichtig dabei ist, dass der jeweilige Pflegedienst durch die Kasse anerkannt sein muss. Die durch die Pflegesachleistungen finanzierten Pflegeleistungen können individuell an den Bedarf des jeweiligen Seniors angepasst werden und umfassen sowohl pflegerische als auch betreuerische Leistungen.

Soll sowohl die Pflege durch Angehörige als auch die Pflege durch einen Pflegedienst in Anspruch genommen werden, ist es möglich, Pflegegeld und Pflegesachleistung mit der Kombinationsleistung zu vereinen.

Die jeweiligen Leistungen für die vollstationäre Pflege werden direkt an den Versorger ausgezahlt.

Hinsichtlich jeder Form der Pflege gilt die Faustregel, dass die Unterstützung durch die Pflegekasse nur einen Teil der entstehenden Kosten deckt. Die Finanzierung der Restkosten fällt auf den pflegebedürftigen Senior und dessen Angehörige zurück.