Das Testament richtig aufsetzen: Informationen und Formen

Uneinigkeiten über den Nachlass eines Verstorbenen führen in vielen Familien zu Unstimmigkeiten und Streit. Durch ein eindeutig formuliertes Testament kann der jeweilige Erblasser für Klarheit sorgen und Streitigkeiten vorbeugen.

Ein Testament kann viele verschiedene Formen haben. Nicht immer ist dabei aber klar, wie das jeweilige Testament aufgebaut werden sollte. Dies hat Fehler zur Folge, die im schlimmsten Fall zu gerichtlichen Auseinandersetzungen unter den Erben führen können.

Doch wie sehen überhaupt die rechtlichen Grundlagen eines Testaments aus? Wie sollte es aufgebaut sein? Was ist hinsichtlich der Gültigkeitsdauer und eventuell anfallender Kosten zu beachten? Und worauf sollte sonst noch geachtet werden?

Um diese Fragen zu beantworten, hat Wohnen im Alter einen kurzen Überblick rund um das Thema Testament zusammengestellt.

Definition und rechtliche Grundlagen Definition und rechtliche Grundlagen

Das Testament ist definiert als eine schriftlich festgehaltene Erklärung durch welche der Erblasser festlegt, was mit seinem Vermögen und Besitz nach dem eigenen Ableben geschehen soll.

Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass mit dem Nachlass im Sinne des Erblassers verfahren wird und alle gewünschten Erben berücksichtigt werden, selbst wenn diese nicht in der gesetzlichen Erbfolge vorgesehen sind.

Rechtliches

Hinsichtlich des Aufsetzens eines Testaments stellen sich zwei zentrale rechtliche Fragen. Diese befassen sich mit den Themen der Erbfolge und des Pflichtteils.

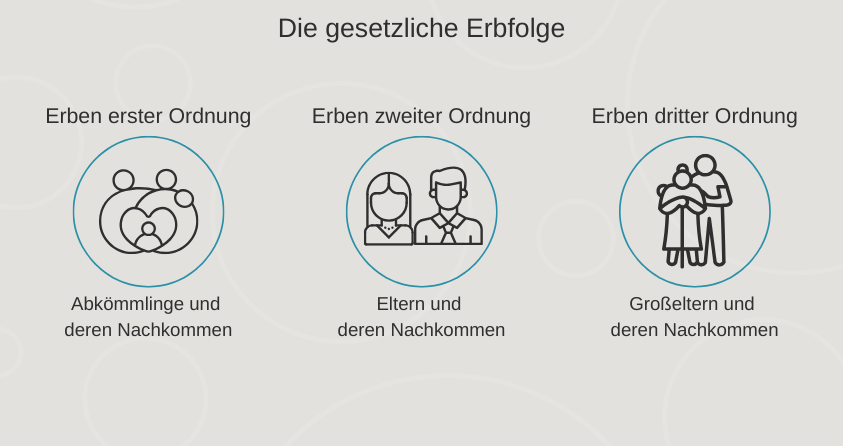

Gesetzliche Erbfolge

Die gesetzliche Erbfolge ist in Buch 5 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) festgehalten und greift vor allem immer dann, wenn kein Testament vorhanden ist.

Die Rangfolge der Erben ist hierbei in mehrere Ordnungen unterteilt:

Die erste Ordnung berücksichtigt die sogenannten Abkömmlinge des Verstorbenen, also Kinder, Enkel und Urenkel. Die am nächsten verwandte Generation erbt dabei gleichermaßen. Hat ein Erblasser beispielsweise drei Kinder, so wird das Erbe gedrittelt und jedem der Kinder kommt sein Drittel des Nachlasses zu. Die folgende Generation rückt erst im Todesfall eines Erben als Ersatzerbe nach. Ist zum Beispiel eines der Kinder des Erblassers bereits verstorben, rücken die Kinder des Kindes also die Enkel des Erblassers als Erben nach. Nichteheliche sowie adoptierte Kinder sind dabei jeweils den ehelichen Kindern aus rechtlicher Sicht gleichgestellt.

Zu den Erben zweiter Ordnung zählen die Eltern des Erblassers sowie deren Nachkommen, also auch die Geschwister sowie Nichten und Neffen des Verstorbenen. Erben zweiter Ordnung kommen dann zum Zug, wenn keine Erben der ersten Ordnung vorhanden sind.

Die dritte Ordnung umfasst die Großeltern des Erblassers und deren Nachkommen. Dazu zählen Tanten, Onkel sowie Cousins und Cousinen des Verstorbenen. Diese werden als Erben eingesetzt, wenn keine Erben zweiter Ordnung vorhanden sind.

Bei der Verteilung des Nachlasses unter den Erben der zweiten beziehungsweise dritter Ordnung verhält es sich wie bei der Verteilung des Erben unter den Erben der ersten Ordnung.

Ehepartner sowie eingetragene Lebenspartner werden in der Rangfolge nicht berücksichtigt. Dennoch sind sie Teil der gesetzlichen Erbfolge, wenn auch nicht in dem Ausmaß, wie gemeinhin angenommen wird.

So ist der Ehepartner nur dann Alleinerbe, wenn der Verstorbene weder Eltern noch Großeltern oder Geschwister (mehr) hat.

Basis der Festlegung des Erbanteils des Ehepartners ist der Güterstand des Ehepaars. In den meisten Fällen greift hier der gesetzliche Güterstand, die sogenannte Zugewinngemeinschaft. Dabei erbt der Ehepartner neben den Verwandten erster Ordnung ein Viertel, neben den Verwandten zweiter Ordnung die Hälfte.

Zuzüglich kommt dem Ehegatten ein sogenannter Zugewinnausgleich zu, bei welchem der Grundanteil des Erbes pauschal um ein Viertel erhöht wird. Alternativ wird wie im Fall einer Scheidung der tatsächliche Zugewinn anhand des in der Ehe gebildeten Vermögens errechnet. Im Fall einer Gütertrennung fällt dieser Zugewinnausgleich weg.

Geschiedene Partner können den verstorbenen Ex-Partner nicht beerben und auch ohne Trauschein besteht nach dem gesetzlichen Erbrecht kein Anspruch auf den Nachlass.

Niemand muss sich an die im BGB vorgesehene Erbfolge halten. Gesetzliche Erben können durch das Testament von der Erbfolge ausgenommen werden, allerdings besteht bei nahen Verwandten ein sogenannter Pflichtteil.

Pflichtteil

Nahen Verwandten steht ein vom Gesetzgeber vorgeschriebener Pflichtteil des Erbes zu. Dadurch können diese auch bei entsprechender Formulierung des Testaments nicht vom Erbe ausgeschlossen werden, selbst wenn lange kein Kontakt mehr besteht oder Erblasser und Erbe zerstritten sind.

Nach §2303 BGB wird der Pflichtteil wie folgt definiert:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 2303 Pflichtteilsberechtigte: Höhe des Pflichtteils

(1) Ist ein Abkömmling des Erblassers durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen, so kann er von dem Erben den Pflichtteil verlangen. Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils.

(2) Das gleiche Recht steht den Eltern und dem Ehegatten des Erblassers zu, wenn sie durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen sind. Die Vorschrift des § 1371 bleibt unberührt.

Der Anspruch besteht für die sogenannten Abkömmlinge, also die Kinder des Verstorbenen. Falls diese bereits verstorben sind, treten die Enkel oder Urenkel des Erblassers sowie die Ehegatten beziehungsweise eingetragene Lebenspartner an deren Stelle. Bei kinderlosen Paaren steht den Eltern des Erblassers der Pflichtteil zu.

Die Höhe des Pflichtteils beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbes. Bei drei Kindern wird der Nachlass gedrittelt, dem dritten, enterbten Kind steht somit die Hälfte des Drittels, also ein Sechstel des Gesamterbes zu.

Der Pflichtteil muss in Geld ausgezahlt werden, ein enterbtes Familienmitglied kann also nicht (Mit-)Besitzer einer Immobilie oder eines Grundstücks werden.

Zudem muss der Pflichtteilsanspruch innerhalb von 3 Jahren gegenüber den Erben geltend gemacht werden. Diese müssen dann den jeweiligen Anteil in Geld aufbringen und auszahlen.

Der Pflichtteil greift auch, wenn der im Testament zugedachte Anteil des Erbes geringer ausfällt, als der Pflichtteil. Auch hier besteht ein Anspruch auf die Auszahlung der Differenz.

Es besteht kaum eine Möglichkeit diesen Pflichtteil zu umgehen. Auch eine Schenkung ist keine Lösung, da diese erst nach 10 Jahren verjährt.

Allerdings besteht die Option einer einvernehmlichen Lösung. So kann von beiden Seiten gemeinsam ein Pflichtteilsverzicht vereinbart werden, der vertraglich bei einem Notar geschlossen wird. Dabei verzichtet der Pflichtteilsberechtigte auf seinen Anspruch auf das Erbe.

Inhalt eines Testaments Inhalt eines Testaments

Um ein Testament aufzusetzen, braucht man lediglich ein Blatt Papier und einen Stift, da der Gesetzgeber die handschriftliche Formulierung des Dokuments vorschreibt. Eine maschinelle Anfertigung – egal ob mit Computer oder Schreibmaschine – ist lediglich bei Hinzuziehen eines Notars gestattet.

Ein privatschriftliches Testament ist nur dann gültig, wenn jedes Wort von Hand geschrieben ist. Grund dafür ist der Schutz vor Fälschungen. Anhand der Handschrift kann im Zweifelsfall durch einen Spezialisten festgestellt werden, ob der Erblasser tatsächlich der Autor des Schriftstückes ist.

Zudem ist die Volljährigkeit des Erblassers Voraussetzung für die Testierfähigkeit.

Auf inhaltlicher Ebene sollten folgende Elemente im Testament enthalten sein:

Eindeutige Überschrift: Das Testament sollte entweder mit „Testament“ oder mit „(Mein) Letzter Wille“ überschrieben sein

HINWEIS

Die Überschrift „Vermächtnis“ sollte bei der Formulierung eines Testaments vermieden werden, da diese den rechtlichen Status des Dokuments verändert.

Eindeutige Angaben zu Erblasser und Erben

Eindeutige Beschreibung des Erbes

Ort, Datum und Unterschrift

Zudem können auch Ersatzerben sowie ein Testamentsvollstrecker benannt werden.

Wichtig ist vor allem die Eindeutigkeit der Formulierung des Letzten Willens. Hierbei liegt der Fehler häufig im Detail: oftmals wird der Begriff „vererben“ mit dem Begriff „vermachen“ gleichgesetzt. Dies sollte allerdings vermieden werden, da letzterer den rechtlichen Status des Schriftstücks verändert.

Bei dem Sonderfall des Berliner Testaments muss das Dokument von nur einem der beiden Eheleute handschriftlich verfasst werden. Von dem zweiten Partner genügt neben Ort und Datum die Unterschrift am Ende.

Formen des Testaments Formen des Testaments

Wer ein Testament aufsetzen möchte, kann zwischen verschiedenen Formen wählen:

- Privates Testament (Selbst geschrieben)

- Notarielles Testament (mündlich vorm Notar)

- Gemeinschaftliches Testament (Ehegatten)

- Erbvertrag: Der Erbvertrag stellt eine besondere Form der Nachlassreglung da. Diese muss ebenfalls notariell beurkundet werden. Dieser kann Sinnvoll sein, wenn Verfügungen über das Erbe getroffen werden müssen, die von dem „Erblasser nicht einseitig abgeändert werden sollen. Der genannte „Vertragspartner“ im Erbvertrag, soll das ihm Zugesicherte tatsächlich erhalten.

Ein eigenhändiges Testament ist – wie der Name bereits verrät – eigenhändig verfasst und verfügt über im vorigen Punkt dargestellte Inhalte.

Das öffentliche Testament dagegen wird in Kooperation mit einem Notar erstellt. Dabei erklärt der Erblasser seinen letzten Willen, der dann von dem jeweiligen Notar schriftlich festgehalten wird. Dabei fallen Notarkosten an, die abhängig von der Höhe des persönlichen Vermögens sind.

In der folgenden Tabelle finden Sie einige Vor- und Nachteile beim Erstellen des Testaments in Eigenregie sowie mit einem Notar:

Grundsätzlich sind aber beide Formen des Testaments aus rechtlicher Sicht von gleichem Wert.

Gültigkeitsdauer Gültigkeitsdauer

Wie auch andere Dokumente der Patientenvorsorge zu denen beispielsweise die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung zählen, ist das Testament so lange gültig, bis es durch den Urheber widerrufen oder geändert wird.

Bei einem von einem Notar verfassten Testament muss der jeweilige Rechtsberater zur Vernichtung des Dokuments aufgerufen werden. Voraussetzung für eine Änderung oder die Vernichtung eines Testaments ist die Testierfähigkeit des Erblassers.

Wichtig ist zudem, dass jede neue Version mit Ort, Datum und Unterschrift unterzeichnet wird, sodass die aktuelle Version gegebenenfalls vorhandenen jüngeren Varianten sicher vorgezogen wird.

Eine Ausnahme von der Regelung der Gültigkeit bildet das Berliner Testament. Dieses kann nicht von einem Partner allein geändert oder widerrufen werden.

Kosten Kosten

Ein eigenhändig verfasstes Testament ist grundsätzlich erst einmal mit keinen Kosten verbunden, man benötigt lediglich einen Stift und ein Blatt Papier.

Um Sicherzugehen, dass das eigenhändig verfasste Testament auch tatsächlich gefunden wird und um es vor Fälschungen oder Vernichtung zu bewahren, bietet es sich an, das Dokument offiziell verwahren zu lassen.

Dabei besteht die Möglichkeit, dieses gegen eine Gebühr von einmalig 75.- € bei einem Nachlassgericht hinterlegen zu lassen. In Baden-Württemberg sind für diese Hinterlegung die Notare zuständig. Außerdem kann ein Testament von einem Notar im zentralen Testamentsregister registriert werden. Dafür wird eine Gebühr von ca. 15.- € fällig.

Wer sein Testament durch einen Notar anfertigen lassen möchte, muss mit anfallenden Notarkosten rechnen. Die Höhe dieser lässt sich nicht pauschal bestimmen, da diese vom Vermögen des Erblassers abhängt und anhand einer Gebührentabelle bestimmt wird.

Beispiel

Liegt der Vermögenswert bei 10.000.- €, werden 241.- € Notarkosten fällig.

Zusätzlich müssen die Mehrwertsteuer sowie eventuelle Auslagen beglichen werden.

Infos und Tipps Infos und Tipps

Das Berliner Testament

Einige der gängigsten Formen ist das Berliner Testament, welches von Ehepaaren am häufigsten gewählt wird. Hierbei setzen sich die Ehepartner gegenseitig als Alleinerben ein und bestimmen Dritte – in den meisten Fällen die gemeinsamen Kinder – als Nacherben, denen das verbleibende Erbe nach dem Tod des zweiten Ehepartners zukommt.

Auch Paare in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft dürfen auf das Berliner Testament zurückgreifen, nicht aber Partner ohne Trauschein.

Wird das Berliner Testament nicht von einem Notar aufgesetzt, muss es von einem Partner eigenhändig niedergeschrieben und mit Ort, Datum und Unterschrift unterzeichnet werden. Der zweite Partner muss dann nur noch seine Unterschrift neben Ort und Datum unter das Dokument setzen.

Das Berliner Testament bietet einige Tücken und Fallstricke, daher ist es empfehlenswert vor der Wahl dieser Form sich genauestens über den Aufbau zu informieren, um eine Gültigkeit des Testaments sicherzustellen.

Häufigste Fehler

Bei allen möglichen Formen des Testaments schleichen sich aus Unwissenheit oder falschen Informationen immer wieder Fehler ein. Um sicherzustellen, dass der Letzte Wille im Sinne des Erblassers vollstreckt wird, sollte das Testament auf die gängigsten Fehler hin überprüft werden, um die Fallen zu vermeiden.

Zu den häufigsten Fehlern zählen unter anderem:

Fehler auf formaler Ebene: Das Testament ist anders als vorgeschrieben nicht handschriftlich verfasst oder die Unterschrift nebst Ort und Datum wurde vergessen

Fehler auf inhaltlicher Ebene: Der Letzte Wille ist unklar formuliert, so findet beispielsweise keine eindeutige Einsetzung von Erben statt, es fehlt die Benennung der Ersatzerben oder die Begriffe Vererben und Vermachen werden verwechselt

Der Pflichtteil wird vergessen oder nicht einbezogen

Der Aufbewahrungsort ist schlecht gewählt

Wo aufbewahren?

Eine Schreibtischschublade ist kein geeigneter Ort zur Aufbewahrung eines Testaments. Es besteht das Risiko, dass das Schriftstück von einer Person gefunden wird, die nicht von dem Nachlass des Verstorbenen profitiert und es aus diesem Grund vernichtet. Außerdem ist es möglich, dass das Testament aufgrund des Verstecks gar nicht erst gefunden wird.

Daher ist es empfehlenswert, den Letzten Willen entweder bei einem Nachlassgericht zu hinterlegen oder im Testamentsregister zu registrieren. Auch besteht die Möglichkeit, das Testament der Person zu übergeben, die am meisten davon profitiert.

Grundsätzlich gilt aber: Findet eine Person das Testament eines Verstorbenen, muss sie dieses umgehend dem zuständigen Nachlassgericht zur Testamentsvollstreckung zukommen lassen.

Ein Testament zu verfassen bedeutet gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des eigenen Lebens. Daher ist dies für die meisten Menschen kein einfacher Prozess, der gerne umgangen wird.

Allerdings ist das Aufsetzen eines Testaments wichtig, da sonst die gesetzliche Erbfolge zum Tragen kommt, die nicht immer den eigenen Wünschen entspricht.

Auch ist es durch ein Testament möglich seinen Nachlass beziehungsweise einen Teil davon beispielsweise an eine gemeinnützige Organisation wie Hilfsorganisationen oder den Tierschutz zu spenden.

Sind keine gesetzlichen Erben vorhanden, fällt der Nachlass dem Staat zu. Dies kann durch das Einsetzen eines Erben außerhalb der eigenen Familie im Testament verhindert werden.

Weiterführende Informationen Weiterführende Informationen

Pflegeexperte Florian Seybecke

Fachliche Expertise

Schulungsbeauftragter und Dozent

Fachkoordinator für neurologische Langzeitrehabilitation

Pflegedienstleitung und Schulungsbeauftragter

Fachkraft in der außerklinischen Intensivpflege

Ausbildung zum examinierten Altenpfleger